|

Distributed Systems Group |

Neben Smart Labels existieren noch weitere sogenannt smarte Technologien: Smart Devices, Smart Paper, Smart Matter. Was sich hinter diesen Schlagwörtern verbirgt und welche Rolle Kunststoffen im Ubiquitous Computing zukommen könnte, werde ich im zweiten Teil meines Vortrages ansprechen. Ferner werde ich anhand konkreter Projekte aufzeigen, wie die oben genannten Technologien eingesetzt werden können.

Am Auffallendsten ist jedoch, dass das gewohnte Rollband bei der Kasse fehlt. Ohne die Einkäufe auszuladen, kann ich meinen Einkaufswagen an der Kassiererin vorbeirollen, worauf automatisch abgerechnet wird, ich die Rechnung präsentiert bekomme, bezahle und den Supermarkt verlasse.

Der Erfolg von Barcodes rührt daher, dass weltweite Standards existieren und Geräte von vielen Herstellern zur Verfügung stehen. Desweiteren sind Barcodes äusserst zuverlässig und kostengünstig. Die Nachteile von Barcode-Systemen bestehen in der Anfälligkeit auf Verschmutzung, dem benötigten Sichtkontakt sowie darin, dass Barcodes nicht wiederbeschreibbar sind.

Die wichtigsten Vorteile von OCR-Systemen liegen in der hohen Informationsdichte und der Möglichkeit zur (zusätzlich) visuellen Erfassung der Daten. Dies rechtfertigt aber nicht in jedem Fall den hohen Preis der komplizierten Lesegeräte.

Dass die Daten auf einer Chipkarte gegen unerwünschten Zugriff geschützt werden können, stellt den wichtigsten Vorteil dieser Technologie dar. Allerdings sind die Kontakte relativ anfällig auf Abnutzung, Korrosion und Verschmutzung.

Wie bei Chipkarten ist es bei RFID-Systemen möglich, die Daten gegen unerwünschten Zugriff zu schützen. Ausserdem kann ohne Kontakt gelesen und geschrieben werden bei Entfernungen bis mehreren Metern. RFID-Systeme sind desweiteren unanfällig auf äussere Einflüsse wie Verschmutzung und es sind Bulklesungen durchführbar. Nachteilig wirkt sich aus, dass ein Transponder kaum je gleich günstig herzustellen sein wird wie ein Barcode, welcher einfach auf einen Artikel aufgedruckt werden kann, und dass zur Zeit noch keine Standards bestehen.

Wenn man sich überlegt, welche dieser Technologien am ehesten für den beschriebenen Supermarkt in Frage käme, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass der erste Platz der Radio Frequency Identification zusteht. Die Artikel im Einkaufswagen sollen ohne Kontakt und in grösseren Mengen gelesen werden können - dies ist nur mittels RFID möglich. Werfen wir also einen Blick auf die unterschiedlichen Bauformen von Transpondern.

Die häufigste Bauform sind Disks und Münzen. Der Transponder sitzt dabei in einem runden Kunststoffgehäuse mit einem Durchmesser von wenigen Millimetern bis zu 10 cm.

Zur Identifizierung von Tieren - und vielleicht eines Tages auch Menschen - werden Transponder in einem Glasgehäuse eingesetzt, welche unter die Haut injiziert werden können und zwischen 12 und 32 mm lang sind.

Wenn ein Transponder hohe mechanische Belastung aushalten soll, dann erhält er ein Plastikgehäuse. Dieses wird auch häufig in andere Bauformen integriert, zum Beispiel in Autoschlüssel für elektronische Wegfahrsperren. Auf diese Weise könnte auch eine Fahrererkennung realisiert werden.

Eine weitere Bauform stellen kontaktlose Chipkarten dar, deren grosse Spulenfläche grosse Reichweiten ermöglicht. Kontaktlose Chipkarten sind zum Beispiel immer häufiger bei Skiliften anzutreffen als Ersatz für die herkömmlichen Papiertickets.

|

|

|

|

| Abb. 1: Verschiedene Bauformen von Transpondern. Von links nach rechts: Disks, Glasgehäuse, Plastikgehäuse, kontaktlose Chipkarte | |||

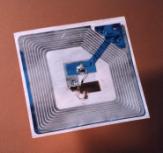

Als Smart Labels werden papierdünne, flexible Transponder bezeichnet, deren Spule durch Siebdruck oder Ätztechnik auf eine circa 0,1 mm dicke Plastikfolie aufgebracht wird. Smart Labels finden Verwendung in der Flughafen-Gepäckabfertigung, im Buch- und Filmverleih sowie in der Logistik.

|

|

|

|

| Abb. 2: Smart Labels | |||

|

|

|

| Abb. 3: Von links nach rechts: Wafer mit Plastic Chips, Smart Label mit Plastic Chip, PolyLED | ||

|

|

| Abb. 4: Von links nach rechts: Eine Menge schwarz-weisser Kügelchen, ein Prototyp von Gyricon | |

Counter Intelligence hatte zwei Vorläufer: "PC Dinners / MicroChef" und "Mr. Java". MicroChef besteht im Wesentlichen aus einem Mikrowellenofen mit Barcode-Scanner, wobei mit dem Barcode eines Lebensmittels Kochinformationen und ein Soundfile assoziiert werden. Das Soundfile gibt dem Benutzer Anweisungen, zum Beispiel die Verpackung der Lasagne zu öffnen und den Inhalt auf einem Teller in den Ofen hinein zu schieben. Wichtig zu bemerken ist, dass MicroChef kein Gedächtnis hat.

Mr. Java ist eine Kaffeemaschine, welche unter der Tassenablage ein RFID-Lesegerät eingebaut hat. Da das Lesegerät an dieser Position leicht verschmutzt werden kann, wäre ein Barcode-Scanner völlig ungeeignet, und daher wird hier RFID verwendet. Unter jeder Kaffeetasse ist ein Transponder angebracht, wodurch Mr. Java den Besitzer der Tasse ermitteln und den Kaffee seinen Wünschen entsprechend zubereiten kann. Währenddessen wird noch ein benutzerspezifiziertes RealAudio-File abgespielt. Auch Mr. Java hat kein Gedächtnis bezüglich der individuellen Benutzer, kann aber immerhin über den totalen Kaffeekonsum Buch führen.

Counter Intelligence selbst stellt eine intelligente Arbeitsfläche als Schnittstelle zwischen Koch, Rezepten und Zutaten dar. Dazu gehört eine Waage mit RFID-Lesegerät, welche Behälter erkennt und sich automatisch tariert. Weitere Lesegeräte erkennen die Lebensmittel und eine Kochanleitung wird Schritt für Schritt an die Wand projiziert. Counter Intelligence hat ein Gedächtnis.

Künftige Projekte sind "Everything Bit" und "Cool I/O", ein intelligenter Kühlschrank, welcher seinen Inhalt, die Standorte seines Inhalts, Ablaufdaten und Daten, wann etwas zuletzt verwendet wurde, kennt - mit anderen Worten: die Geschichte jedes Objekts in ihm drin. Bei Everything Bit geht es darum, dass jedes Gerät in der Küche mit den anderen kommunizieren können soll. Wenn ein Behälter in die Spülmaschine gelegt wird, wird dies dem Kühlschrank mitgeteilt. Dieser schliesst dann daraus, dass die Lasagne, welche sich zuvor im Behälter befand, aufgebraucht ist.

MEMS bestehen aus winzig kleinen Sensoren und Motoren, welche die Umgebung eines Objekts kontrollieren und bei Bedarf bestimmte Parameter anpassen. MEMS finden schon heute Verwendung, zum Beispiel bei Airbags zur Bestimmung der Bremsbeschleunigung.